Nebennierenhormonmangel - "Nebenniereninsuffizienz"

Adrenal crisis – definition and treatment

Einleitung

Das Wort „Nebenniereninsuffizienz“ bedeutet „Unterfunktion der Nebennieren“. Da die Nebenniere ein hormonproduzierendes („endokrines“) Organ ist, bedeutet dies für betroffene Patientinnen und Patienten, dass sie einen Mangel an Nebennierenhormonen haben. Weil die Nebenniere ganz unterschiedliche Hormone produziert und damit verschiedene Funktionen wahrnimmt, kann der Hormonmangel auch mit ganz unterschiedlichen Symptomen in Erscheinung treten. Die Kenntnis der Nebennierenfunktion ist für Betroffene deshalb sehr wichtig, denn Nebennierenhormone sind lebenswichtige Hormone. Die Behandlung orientiert sich an der Ursache und dem Funktionsverlust (Hormonausfall) des Organs.

Nebennierenfunktion und Symptome bei Unterfunktion

Die Nebenniere besteht aus der Nebennierenrinde und dem Nebennierenmark und ist ein wichtiges Organ des Stresssystems. Sie produziert sogenannte Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin. Die Nebenniere dient der Regulation des Blutdrucks. Dafür wird über die Regulation des Salzgehaltes im Blut (durch die Nebennierenrindenhormone Aldosteron und Cortisol) und des Blutzuckerspiegels (durch Cortisol) Flüssigkeit für den Körper gebunden. Das aus dem Nebennierenmark ausgeschüttete Adrenalin bewirkt über seinen Einfluss auf die Blutgefäße einen Blutdruckanstieg. Eine Überfunktion der Nebenniere kann deshalb sehr leicht zu Bluthochdruck führen, eine Unterfunktion hingegen zu niedrigen Blutdruckwerten mit Schwindel, Schwarzwerden vor den Augen, manchmal sogar Ohnmachten und Herzrasen.

Allerdings haben die Hormone der Nebennierenrinde noch weitere Funktionen: Cortisol ist in vielfältige Stoffwechselprozesse des Körpers eingebunden und stellt ein lebenswichtiges Stresshormon dar. Es reguliert den Stoffwechsel in nahezu jeder Körperzelle und nimmt damit Einfluss auf den Blutzucker, den Eiweißstoffwechsel, das Immunsystem und den Knochenstoffwechsel. Eine Überfunktion kann deshalb zu erhöhten Blutzuckerwerten, Hunger, Schlaflosigkeit, Muskelschwäche, Infektionsneigung und Knochenschwund (Osteoporose) führen. Eine Unterfunktion hingegen führt zu niedrigen Blutzuckerspiegeln, Natriummangel und Übelkeit, oft ausgedehnter Müdigkeit, zu einer beispiellosen Schlappheit, manchmal auch zu Bauch-, Muskel-, Gelenk- und Knochenschmerzen.

Neben Cortisol und Aldosteron produziert die Nebennierenrinde noch den Hormonvorläufer Dehydroepiandrosteron (DHEA). Es stellt eine Ausgangssubstanz für männliche und weibliche Sexualhormone (Testosteron und Östrogen) dar. Ein DHEA-Mangel bei Nebennierenunterfunktion macht sich insbesondere bei Frauen in Form von Hauttrockenheit, Verlust der Scham- und Achselbehaarung und manchmal durch eine Abnahme der Libido bemerkbar.

Regulation der Nebennierenfunktion und Ursachen einer Unterfunktion

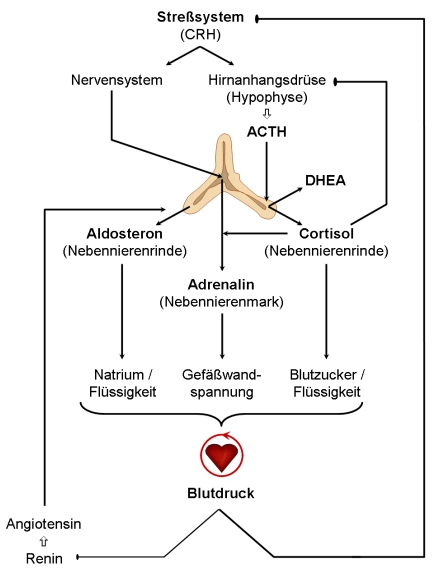

Aufgrund der verschiedenen Funktionen, die die Nebenniere ausfüllt, ist sie in komplizierte, aber sehr interessante Regulationssysteme eingebunden (siehe Abbildung). Deshalb gibt es auch verschiedene Gründe für den Ausfall der Nebennierenfunktion.

Die Synthese von Cortisol wird durch die Hirnanhangsdrüse gesteuert, die ACTH ausschüttet. Cortisol gibt der Hirnanhangsdrüse über seinen Blutspiegel eine Erfolgsmeldung und hemmt die Produktion von ACTH (negative Rückkopplung). Bei einem Ausfall der Hirnanhangsdrüse spricht man von einer sekundären Nebenniereninsuffizienz, weil die Unterfunktion der Nebenniere nur eine Folge der Unterfunktion der Hirnanhangsdrüse ist. Es kommt zu einem Mangel des Stimulationshormons ACTH. Cortisol wird infolgedessen nicht mehr ausreichend gebildet. Da die Nebenniere nicht mehr aktiviert wird, schrumpft sie.

Da sich die Hirnanhangsdrüse mit ihrer ACTH-Produktion auf die Versorgung des Körpers mit Cortisol einstellt, führt eine Übertherapie mit Glukokortikoiden ebenfalls zu einem Verlust der ACTH-Produktion. Werden diese Medikamente zu schnell in der Dosis reduziert oder plötzlich abgesetzt, kann die Hirnanhangsdrüse mit ihrer ACTH-Produktion den Bedarf unter Umständen nicht sofort wieder ausreichend decken (siehe Patienteninformation "Therapie mit Glukokortikoiden").

Die Abbildung stellt die Nebennieren und ihre verschiedenen Regelkreise dar.

Natürlich kann man auch eine Nebennierenrindeninsuffizienz bekommen, wenn die Nebenniere durch eine Erkrankung selbst betroffen ist. Dann spricht man von einer primären Nebenniereninsuffizienz (Morbus Addison). Am häufigsten entsteht sie in Europa durch eine Autoimmunentzündung mit Zerstörung des Nebennierenrindengewebes. Eine primäre Insuffizienz kann aber z. B. auch durch eine Einblutung, Infektion oder operative Entfernung beider Nebennieren verursacht sein. Menschen mit primärer Nebenniereninsuffizienz weisen einen Mangel aller Nebennierenrindenhormone, also von Cortisol, Aldosteron und DHEA auf. Eine Sonderform stellt das Adrenogenitale Syndrom (kongenitale adrenale Hyperplasie) dar.

Therapie

Die Therapie orientiert sich an den hormonellen Ausfällen. Ein Cortisolmangel muss in jedem Fall durch eine entsprechende Hormonersatztherapie ausgeglichen werden. Typischerweise wird eine Therapie mit Hydrocortison oder einer ähnlichen Substanz durchgeführt (siehe Information "Therapie mit Glukokortikoiden"). Bei einem Mangel an Aldosteron wird in der Regel Fludrocortison gegeben. Der DHEA-Mangel muss nicht zwingend ausgeglichen werden, in Einzelfällen kann dies aber sinnvoll sein.

Sehr wichtig ist die Anpassung der Hormonersatztherapie bei Stress. Menschen mit einer Nebennierenunterfunktion können sogenannte Nebennierenkrisen (Addison-Krisen) erleiden. Diese stellen eine bedrohliche Situation dar, so dass die Vorbeugung solcher Krisen außerordentlich wichtig ist. Krisen entstehen dadurch, dass der aktuelle Cortisol-Bedarf des Körpers höher ist, als durch die Ersatztherapie abgedeckt wird. Dies kann der Fall sein in erheblichen Stresssituationen wie z.B. bei fieberhaften Infekten, Unfällen, Operationen, invasiven Untersuchungen oder sehr starker körperlicher oder auch seelischer Belastung. In manchen Situationen gelingt es dem Körper zudem nicht, die eingenommenen Tabletten in ausreichendem Maße aufzunehmen, z.B. bei Magen-Darm-Infekten mit anhaltendem Erbrechen und/ oder Durchfall.

Jeder Patient/ jede Patientin mit einer Nebenniereninsuffizienz muss daher lernen, die Dosis von Cortisol in solchen Stresssituationen selbstständig anzupassen. Wichtige Unterstützung dabei bietet eine strukturierte Gruppenschulung für Betroffene und ihre engsten Angehörigen, die mittlerweile viele endokrinologische Praxen und Ambulanzen anbieten und an der alle Betroffenen, auch wiederholt, teilnehmen sollten.

Wichtige Regeln für die Glukokortikoidsubstitution

- Jeder Patient, jede Patientin kennt sein/ihr Glukokortikoidpräparat und die Therapiedosis (auswendig) und trägt immer einen Notfallausweis sowie ein Notfallset bei sich, das eine Notfallampulle Hydrocortison inkl. Spritzbesteck, Notfallzäpfchen und mindestens 10 Tabletten Hydrocortison enthält.

- Die Glukokortikoid-Tabletten werden in der Regel täglich eingenommen. Bei Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall muss das Medikament nochmals eingenommen werden, am besten in doppelter Dosis. Hier besteht oft Unsicherheit. Im Zweifelsfall gilt jedoch: Einnehmen! Bei nochmaligem Erbrechen sollten die Tabletten daher erneut eingenommen bzw. ein glukokortikoidhaltiges Notfallzäpfchen verwendet werden.

- Bei Brechdurchfall ist eine ausreichende Versorgung mit Glukokortikoid durch alleinige Einnahme in Tablettenform nicht sicher gewährleistet Es muss so früh wie möglich eine Glukokortikoid-Gabe als Injektion in den Oberschenkel oder über die Vene, z.B. durch den Notarzt erfolgen. Insbesondere auch spätabends oder am Wochenende sollte nicht gezögert werden, den Notarzt zu rufen: Telefon 112.

- Stressdosis nicht vergessen! Bei höheren Anforderungen steigen die Cortisolspiegel, in Ruhe fallen sie. Eine höhere Anforderung entsteht z.B. bei einer Infektion, aber auch bei psychischem oder körperlichem Stress. Sobald Sie ein leichtes bis mittleres Krankheitsgefühl verspüren, verdoppeln Sie Ihre übliche Tagesdosis. Bei Fieber sollte die Dosis verdreifacht werden. Das gilt auch für kleinere schmerzhafte Operationen. Größere Eingriffe, wie z.B. Operationen mit Narkose, Infektionen oder Unfälle mit Fremdhilfe erfordern ca. 100 mg Hydrocortison pro Tag.

- Grundsätzlich gilt: Im Zweifelsfall kann die Tagesdosis kurzfristig großzügig erhöht werden. Eine zu hohe Dosis ist im Notfall nicht schädlich.

- Auch Angehörige wie Partner/innen, Eltern oder Kinder sollten über die Anwendung der Notfallspritze informiert, am besten sogar in deren Gebrauch geschult sein.

- Wenn der Infekt vorbei ist, kann und sollte die Glukokortikoiddosis direkt wieder auf die übliche Tagesdosis zurückgesetzt werden.

Wichtige Faustregeln zur Dosisanpassung in Stresssituationen sind:

| leichte Verletzungen, anstrengende Abendveranstaltungen, Aktivität über das Gewohnte hinaus | ggf. zusätzliche Einnahme von 5-10 mg Hydrocortison |

| Infekt mit leichtem bis mittlerem Krankheitsgefühl ohne Fieber oder deutliche Belastungssituation (erhebliche körperliche oder psychische Belastung, starker Schmerz, kleine ambulante Eingriffe) |

Tagesdosis verdoppeln |

| Akute Erkrankung mit deutlichem Krankheitsgefühl und/oder Fieber | Tagesdosis verdreifachen oder 30-20-10 mg Hydrocortison Bei fehlender Besserung dringend ärztliche Hilfe einholen! |

| Anhaltendes Erbrechen/Durchfall, Fieber >39°C und/oder schweres Krankheitsgefühl | 100 mg Hydrocortison (oder anderes Glukokortikoid) als Selbstinjektion oder als Infusion Dringend ärztliche Hilfe einholen! |

Im Zweifelsfall immer großzügig Hydrocortison einnehmen! Erst handeln, dann denken!

Nach jeder Selbstinjektion muss zwingend ein Arzt/Notarzt informiert oder ein Krankenhaus aufgesucht werden, idealerweise Notfallausweis und den letzten Arztbrief mitnehmen.

Operationen (stationär, Vollnarkose):

- OP-Tag: 100 mg als Bolus i.v. oder i.m. vor Narkoseeinleitung, gefolgt von 100-200 mg/24h i.v.

- Nach OP: 100 mg/24h i.v. bis Patient/in essen und trinken darf, dann umstellen: doppelte Dosis für 24-48 h, dann Reduktion je nach Klinik

Diese Empfehlungen finden sich auch im Notfallausweis des Netzwerkes für Hypophysen- und Nebennnierenerkrankungen, der in Zusammenarbeit mit der DGE erstellt wurde:

Notfallausweis (PDF)

Weitere wichtige Informationen zur Dosisanpassung bei medizinischen Eingriffen finden Sie hier:

Hydrocortison Anpassung bei medizinischen Eingriffen (PDF)

Mögliche Anzeichen einer Nebennierenkrise

- Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen

- Unterzuckerungen (Kaltschweißigkeit, Herzrasen, Hunger)

- Niedriger Blutdruck, Schwindel, Kreislaufkollaps

- Ausgeprägte körperliche Schwäche

- Benommenheit, Apathie

- Schock mit tiefer Bewusstlosigkeit

Wenn solche Beschwerden auftreten, sollten Sie sofort

- nach Einnahme einer ausreichenden Hydrocortisonmenge (mindestens 5, besser noch 10 Tabletten = 50 bzw. 100 mg)

- oder Einnahme des Notfallzäpfchens (Rectodelt® oder Klismacort®)

- oder Selbstinjektion von 100 mg Hydrocortison

ärztliche Hilfe aufsuchen (Rettungsleitstelle anrufen (112) oder sich rasch in eine nahgelegene Notaufnahme bringen lassen). Bitte erwähnen Sie, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Addison-Krise (Nebennierenkrise) handelt und ihr Körper kein eigenes Cortisol produziert. Halten Sie Ihren Notfallausweis (Notfallausweis (PDF)) und/oder Ihre Notfallkarte (PDF) bereit und eventuell auch den letzten Arztbrief zur Information der Ärztinnen und Ärzte vor Ort.

Von einer Nebennierenkrise muss ausgegangen werden, wenn ≥1 Typ A Kriterium und ≥2 Typ B Kriterien erfüllt sind:

Typ A Kriterien:

- Bekannte Nebenniereninsuffizienz oder kürzlich erfolgte Glukokortikoidtherapie wegen einer anderen Erkrankung

- Hyponatriämie ≤132 mmol/l

- Hyperkaliämie

Typ B Kriterien:

- Ausgeprägte körperliche Schwäche oder Fatigue

- Bewusstseinseinschränkungen

- Übelkeit und/oder Erbrechen

- Fieber

- Hypotension mit einem systolischen Druck ≤100 mmHg

Therapie einer Nebennierenkrise

- Ausreichende intravenöse Flüssigkeitszufuhr

- 100 mg Hydrocortison als intravenöser Bolus

- gefolgt von 200 mg als kontinuierliche Infusion über 24 h*

- für Kinder Dosisanpassung an Körpergewicht oder Körperoberfläche

*Wenn kein Hydrocortison vorhanden ist, kann alternativ ein anderes Glukokortikoid in der Notfallbehandlung der akuten Nebennierenkrise eingesetzt werden (z.B. Prednisolon in einer Dosis von mindestens 25 mg)

Weitere Literatur:

- Quinkler M, Beuschlein F, Hahner S, Meyer G, Schöfl C, Stalla GK:

Adrenal cortical insufficiency — a life threatening illness with multiple etiologies. (PDF)

Dtsch Arztebl Int 2013; 110(51–52): 882–8. DOI: 10.3238/arztebl.2013.0882 - Bornstein S, Allolio B, Arlt W, Barthel A, Don-Wauchope A, Hammer GD, Husebye ES, Merke DP, Murad MH, Stratakis CA, Torpy DJ. Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2016

- Kienitz T, Bechmann N, Deutschbein T, Hahner S, Honegger J, Kroiss M, Quinkler M, Rayes N, Reisch N, Willenberg HS, Meyer G. Adrenal Crisis - Definition, Prevention and Treatment: Results from a Delphi Survey. Horm Metab Res. 2024

Hilfreiche Internet-Adressen:

- Netzwerk Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen: www.glandula-online.de

- AGS-Eltern- und Patienteninitiative: www.ags-initiative.de

- Maßnahmen zur Krisenvermeidung auf AdrenalNET:

adrenals.eu/stress-help/ (englisch)

adrenals.eu/de/stress-help/ (deutsch) - Schulungsfilme zur Nebenniereninsuffizienz: adrenals.eu/de/video/

- "Adrenal-App" für das Smartphone - Das Hilfsinstrument für den Alltag und die Betreuung von Patienten mit Nebennierenrindeninsuffizienz: www.adrenalapp.de

Autoren:

Beirat der Sektion Nebenniere, Steroide und Hypertonie